ヨーロッパは偉そうに「多文化共生」など言っているが、流浪の異民族ロマにやっていることはまったく「多文化共生」ではない。いまだにローマ教皇が「ロマとの対話と融和」を訴えていること自体が、多文化共生という机上の空論の「底知れぬ空虚さ」を示している。(鈴木傾城)

プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)

作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019、2020年2連覇で『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)

ロマは欧州のどこの民族とも価値観を共有しない民族

ローマ教皇は2021年9月14日にスロバキア東部のコシツエという街で、ロマ共同体を訪れて交流を行ったことが「VATICAN NEWS」で報道されている。

ヨーロッパは日本のように島国ではないので、様々な民族が国境を越えて行き来する。多くの民族は土着して、その国の「国民」となっていくのだが、中には定住するのを拒絶し、旅の生活を続ける民族も出てくる。

ヨーロッパではその最大勢力が「ロマ」である。単純な強盗や万引きなどの事件には、流れ者の民族であるロマも関わってくることが多い。

もちろんロマの人たちが全員「盗人」ではない。真面目な人や正業で成功した人もいる。しかし、彼らの一部が強盗・万引き・ドラッグ売買に関わっているのは否定できず、ありとあらゆる場所で嫌悪されているのが実情だ。

スロバキアにもロマが流れ込んでいるのだが、その一部がこの国に定住し、コシツエで大きな共同体を形成している。

このコシツエのロマ居住区は電気こそ通っているものの、ガスや水道は一日数時間ほどしか利用できないようなエリアで、まさに貧困地区である。スロバキアのスラムエリアと言っても過言ではない。ロマ人の「ゲットー」である。

ローマ教皇はここで「偏見から対話へ、閉鎖から融合へと移ることが必要」と説いた。しかし、言うのは簡単だが現実は壮絶なまで大きな溝が横たわっている。

ロマは欧州のどこの民族とも価値観を共有せず、帰属意識も持たず、それが今も続いている。現地の法も守らない人が多い。だから、スロバキアの人々のみならず、欧州全体でロマは激しく嫌われ、避けられ、排除され続けているのだ。

ブラックアジアでは有料会員を募集しています。よりディープな世界へお越し下さい。

忽然と現れて、好きなところに「勝手に住み着く」

この「ロマ」がヨーロッパに約1000万人いるというのだから、尋常ではない。国を持たず、流浪する民族が1000万人と言えば、さすがに目立つ。

ロマが定住する最大の国はルーマニアなのだが、ルーマニアもひどく貧しい国であり、そんな貧しい国に定住しているロマはどん底の貧しさであると言われている。

ロマがルーマニアに200万人近くいて、人口の一割を占めているとは言っても、この1割のロマが受け入れられているというわけではない。受け入れられているというよりも、やはりルーマニアでも嫌われていて「泥棒」の代名詞となっている。

ロマは、人種も文化も宗教も気質も何もかもヨーロッパ人とは違っている。時には言葉すらも通じない。

それでいて忽然と現れて、好きなところに勝手に住み着くのだから、地域住民から見たらまさに不法侵入者でしかない。しかも、この民族の子供たちは万引き・置き引き・窃盗をするために他人にまとわりつく。

ヨーロッパの多くの国の観光地で、窃盗・万引き・置き引きが毎度のように発生するが、ロマの子供たちがやっていることが多い。「ロマの子供たちには学はないが、泥棒の仕方だけは親に学ぶ」とヨーロッパ人は吐き捨てるように言っている。

さらに彼らはその街や村にやって来ると、公園やら原っぱのようなところで誰の許可もなく勝手にキャンプを張る。

そして、ガラクタにしか見えないものを持ち込み、ゴミも周辺に放り出してゴミ山を作り出す。環境が手に負えなくなったら、ゴミ山を残してさっさと移動していく。これでは地域住民に好かれるわけがない。

そんな民族が1000万人もいる。だから、ヨーロッパではそれこそ1000年も昔からロマは頭痛の種だった。ロマはヨーロッパ中をさまよい歩き、今もその流浪と地域社会との軋轢で嫌悪と拒絶の対象になっている。

インターネットの闇で熱狂的に読み継がれてきたカンボジア売春地帯の闇、『ブラックアジア カンボジア編』はこちらから

文化は受け入れられても、民族は排除されてしまった

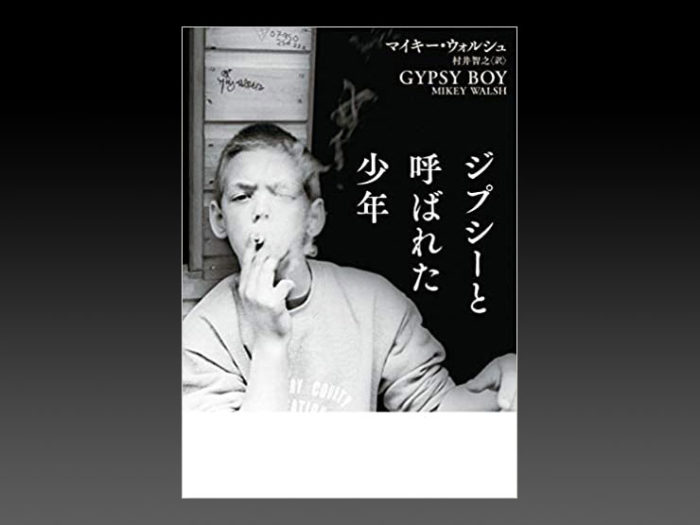

もちろん、悪い話ばかりではない。ロマはロマの文化がある。彼らは以前「ジプシー」と呼ばれていたが、彼らの文化は一部では崇拝を呼ぶほど信奉者も多い。

彼らは陽気で歌や踊りが大好きだ。その中で、最もよく知られているのはジプシー特有のけたたましい音楽だろう。女性がスカートをなびかせ、足を踏み鳴らし、激しく踊るその様は見ている者を陶酔すら呼び起こすものである。

このジプシーの文化は、やがてヨーロッパ中の音楽にも取り入れられ、その踊りもまたヨーロッパ人に大きな影響を与えた。特に大きな影響を与えたのはスペインだ。

スペインに流れ着いたジプシーたちが、その土着の音楽と自分たちの音楽を融合させて生まれた独特の音楽は「フラメンコ」と呼ばれるようになった。

フラメンコは15世紀にはすでにスペインで定着していたわけで、その歴史は相当古い。まさに歴史的音楽であると言える。私自身も、フラメンコは情熱的で素晴らしい音楽であり、踊りであると思っている。

とは言っても、このロマ自身がスペインで広く受け入れられたというわけではなく、やはり忌避されていたのである。

フラメンコという文化はスペインの文化になったが、皮肉にもそれを伝えた「ロマ」は相変わらず嫌われて、スペインのどこに言っても迫害され続けていた。

ジプシーと言えば、「占い」もまたひとつのビジネスだが、この占いもまたキリスト教徒から見れば「悪魔の業《わざ》」のように見えたわけで、キリスト教徒から見て不吉なものでもあった。

占いと言えば、日本でもタロットカードの占いは有名だが、このタロットカードはジプシー文化から生まれている。

1999年のカンボジアの売春地帯では何があったのか。実話を元に組み立てた小説、電子書籍『スワイパー1999』はこちらから

「多文化共生」など絵空事であると誰もが知っている

ロマの流浪と文化は本当に異質であり、泥棒文化が嫌われ、長い歴史の中で何度も地域住民と衝突して、今もヨーロッパはロマとどのように折り合いを付けたらいいのか分からないまま、困惑し、嫌い、排除している。

もっとも、そのロマも流浪する生活を頑なに守る人々が減っており、そのほとんどが定住するようになっているという。

ところが、定住しても独自文化を守ろうとして、地域の教育も無視するので、どこの国でもロマの人々は極貧の生活を強いられている。定住はしたものの、地域と同化したわけではないということである。

ロマを支援する人々は、支援も理解も足りないと訴えるのだが、当のロマ自体が支援も理解も拒絶して自分たちの独自文化の中に引きこもることもあり、問題の解決は容易ではない。

また、地域に同化させようと努力するロマや、それを支援する人たちがいる一方で、逆にロマを強制的に排除して国から追い出してしまおうとする動きも巨大だ。

イタリアは、ロマの人たちが公営住宅に入れないように、政府が自らロマ排除に動いていた。今回、ローマ教皇が対話と融和を訴えたスロバキアでも、政府当局は繰り返し機動隊を投入してロマのキャンプを叩き潰して追い出している。

ロマが200万人も定住するルーマニアでも、ロマの排除は徹底的だ。政府は国民に対してロマと距離を置くことを勧めており、就職も住居も結婚もロマとは交わらないように積極的排除している。

ヨーロッパでは表では「多文化共生」など絵空事を言っているが、ロマにやっていることはまったく「多文化共生」ではない。結局のところ、それは無責任が理想主義者が言っている絵空事に過ぎないのである。

そもそも、ローマ教皇が今のこの時代になっても人々に「ロマとの対話と融和」を訴えていること自体、多文化共生が実現できない空虚な理想であることを示している。

コメント

難しい問題ですね。ロマを受け入れ市民権を与え、仕事を与え子供たちに教育を与える・・そんな余裕のある寛大な国家が今ではあるでしょうか?しかし、伝統的踊りがうまいとか、何か芸があるものは、救うべき手立てはないのでしょうか?教育と道徳を子供たちに与えないと、これらの民族は延々となくならないですよ。

25年位前にイタリアに行ったことがありますが、添乗員さんに「ジプシーに気を付けて」と言われて、「?」と思った記憶があります。私たちが幼少に受けていた童話などでは、ジプシーっていうのは、踊りながら流浪する民だと・・非常にファンタジーなおめでたい刷り込みを受けていたからです。

しかし、イタリアにいて、なんとなくジプシーの意味するところと扱われ方が理解できました。ツアーで歩いていたおばさんは、身なりの汚い老婆に、いきなりズボンのポケットを叩かれたそうです。財布を狙っていたのでしょうか。そんなわけで、私の「ジプシー」に対するメルヘンチックな幻想はもろくも崩れ去りました。

しかし、日本だって、昔の歌舞伎や人形浄瑠璃のような芸が文化として昇華できたのですから、ロマの人々の良い点を救い上げ、文化の中で花開かせる策はないものでしょうか。とはいっても、どこの国も自国の経済だけで青色吐息なのですから、彼らのこれからの受難がしのばれます。