1966年の東京をドイツのテレビクルーが撮影したものが、ユーチューブに上がっている。1966年と言えばもう50年以上も前のことだが、映像を見ると当時の東京、そして日本という国の一般庶民の暮らしがよく捉えられていて興味深い。

当時のドイツ人たちは、もちろん外国人が見た外国の光景として異質に思いながら、これを撮っていたはずなのだが、今の日本人がこの50年前の日本を見て果たしてどう思うだろうか。

「今と全然変わらないではないか」と感想を持つ人もいれば「これが日本なのか。信じられない」と思う人もいるはずだ。

1966年というのは昭和41年である。昭和41年とはどういう時代だったのか。時の内閣は佐藤栄作。「日韓基本条約批准(昭和40年)」「非核三原則提唱(昭和42年)」「沖縄返還(昭和47年)」はすべて佐藤栄作が総理大臣だった時に行われている。

昭和41年と言えば、誰もが思い出すのがイギリスのロックグループであるビートルズが来日して、日本武道館で公演したというニュースだ。巨大なビートルズ旋風は日本をも席捲して、この頃から日本はエレキギターのブームや、フォークギターのブームが文化として定着していった頃だった。

新しい日本の文化が生まれようとしていたが、巷ではまだまだ古い日本の文化もしっかりと根付いていた。そういう時代だった。

Everyday life in bygone days in Tokyo

1966年の光景に思うこと

裏路地を一歩入れば、このような小さな住宅はどこにでもあった。このような平屋建ての小さな住宅は「文化住宅」と呼ばれていたのだが、東京でも大阪でも、似たような造りの住宅が1950年代から1960年代にかけて大量に作られていたようだ。今でも、板橋や足立区の路地で、文化住宅の生き残りがあったりする。

母親は割烹着。郵便ポストに新聞が入り、足元には牛乳瓶。牛乳は毎朝「配達」されていたことを知っている日本人は、50代以上の日本人だけなのかもしれない。しかし、新聞はいまだに配達されている。

この文化住宅に住む家族は、すでに冷蔵庫を持っていた。白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫は1950年代には「三種の神器」と呼ばれていて、当時の人々は金が貯まればこの三種の神器を揃えようと躍起になった。

文化住宅の特徴は、「和洋折衷」である。この光景は私たちには「和」に見えるが、当時の人たちの感覚では「洋」だったに違いない。なぜなら、テーブルとイスがあって、腰掛けて食事を取るスタイルになっていたからだ。「和」は畳に座って食事をするスタイルで、テーブルで食事を取るのは「洋」だったのだ。

当時、文化住宅と共に、東京の至る所に建てられていたのが団地だった。団地は機能的で最先端の住居であり、1955年以後から日本の都市に欠かせない住宅様式となった。今、この頃に建てられた団地が老朽化したまま残り、建て替え不能と化し、問題になっている。

朝の通勤風景。1960年代のサラリーマンは「モーレツ」が合言葉で、朝早くから夜遅くまで滅私奉公するのが当たり前の時代だった。働いたら働いただけ給料が入り、毎年毎年賃金は上がるのが常識だった。人々は愛社精神に溢れ、会社に尽くした。そんな状況が垣間見えるような光景だ。

この動画にはないが、改札は駅員が紙の切符を切っていて、電車はいつも混んでいた。電車はひどくうるさく、油の臭いがした。

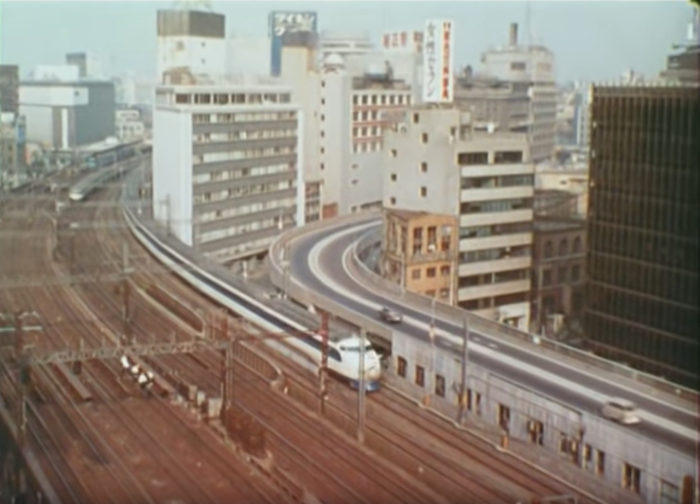

こんな時代なのに、もう新幹線が走っているのだから驚く。新幹線は昭和39年に開通している。この頃の新幹線は最高速度は210km/hで、東京〜大阪間は約4時間だった。今は2時間30分となっている。近くなった。

この頃の日本は、路地に入ればいつも子供たちが遊んでいた。少子高齢化とはまったく無縁の時代だった。ただし、昭和41年は丙午(ひのえうま)で「丙午生まれの女は男を食う」という迷信があったので、子供の数は25%も減少した年としても知られている。

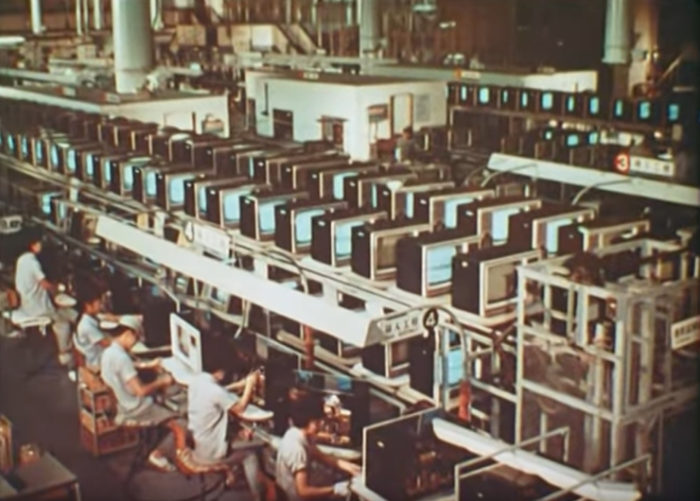

この当時の日本では、女性もこうやって工場勤務でハンダ付けのような仕事をしていた。まだまだ「女性は家庭に」という時代だったが、それでも女性の社会進出が徐々に増えていくようになり、収入を得るようになっていった。それが昭和45年以後のウーマンリブに結びついていく。

テレビは当時の日本人が切に求める家電製品だった。テレビは当時のハイテクであり、憧れであり、文化の中心だった。この昭和41年から息の長い「いざなぎ景気」が始まっていた。「自分たちはどんどん豊かになる」と日本人が夢を持っていた時代であるとも言える。

この頃からスーパーマーケットがあちこちに建ち始めるようになっていたのだが、主婦の買い物は近所のこうした個人商店が主だった。30代以上の女性の多くは和服に割烹着姿で、買い物籠を掲げて買い物をしていた。

公衆電話も街のあちこちにあって人々が利用していた。今の若者は、このスタイルの公衆電話の使い方はもう分からない。生まれてから一度も、公衆電話を使ったことがない若者もいる。

そう言えば、こうした靴磨きをする年配の女性も大勢いた。地方から出て来た年配の女性たちが就いていたように思う。1970年代まではいたはずだが、1980年代にはもう見かけなくなっている。

上野駅は、地方からやってきた人たちが到達する駅だった。山手線内でも、行商で大きな荷物を持った女性が乗り降りしていた。

家族の団欒。子供たちは洋装だが、両親は和装だ。昭和41年(1966年)というのは、まだ日本人は和装を自然に着こなしていたというのが分かる。今はこのような家族の団欒を持たない家庭も増えたようだ。

これが昭和41年頃の日本の光景だが、どうだっただろう? 人によっては懐かしいと思い、人によっては違う国の光景にように見えると思う。年代によって、住んでいる地域によって、持つ感想は様々だと思うが、この光景は戦後日本の原風景のようにも見える。

昭和は遠くになった。しかし、令和の時代になった今も、昭和の空気感は日本から消えることなくどこかにひっそりと残っている。

コメント

わあー、サザエさんの世界ですね!

今でも地方の田舎に行くと文化住宅とか長屋とか残っていますが、和装に割烹着のご婦人はお見かけしませんねえ。あゝ、和装に割烹着セクターだなあ…

ガス炊飯器とかみそ汁のいりこ出汁とか懐かしいですねえ…

この動画、見たことあります。

私が生まれる10年以上前の動画ですが、懐かしく、泣きそうになりました。

いわゆる団地は昭和20年代後半から供給されるようになりました。

昭和30年代に入ると各戸に浴室と食事室(ダイニング)が、共用階段にはダストシュートが設けられた団地が建設されるようになりました。

建設当初からお住まいの方に伺うと、当時は憧れの的で、医者や弁護士など、社会的地位の高い人達が殆どだったと言います。

木造が当たり前だった時代に鉄筋コンクリート造で、銭湯が当たり前だった時代に浴室ですから、今で言うタワマン以上のステータスだったのではと思います。

今では考えられませんね。

因みに食事室(ダイニング)は、日本住宅公団(現UR都市機構)が発明した部屋だそうです。

懐かしいです。子どもの頃を思い出します。

この時代の人は駅でも平気でタバコ吸ってましたねー。

どこに行ってもタバコの煙モクモクだったのを思い出します。

BGMの、童謡•証城寺のタヌキ囃子が気になって映像の吟味どころでは(笑)

1966年•昭和41年ですねえ、映像は東京の風景ですから同時期の地方よりはうんとモダンなわけで、個人的には40年代中〜後半の風景って感じです。私はまだ子供でしたが。

街はガヤガヤと活気があり、ガキめらはやかましく、主に物欲ですが夢や目標があって頑張ればきっと手に入るとたくさんの人が思えた時代でした。

植木等が映画で、サラリーマンは〜気楽な稼業ときたもんだ〜と歌って笑いを取っていた頃でしょうか。

当時の夕日は寂しいものではなかったように思います。

いやー懐かしいなぁ。

やっぱり昭和が一番ですね。

新幹線を始めて乗った時のことを覚えています。

夢がある時代でしたね。

私の子供時代,人生そのものの7写真ビデオでした.元気に働く父母に守られて,学校へ通う日々が懐かしく切ないです.両親はすでに旅立ちました,またあの時代に戻りたい.省エネや効率,何もかもが人手を必要としない世の中となって,どんどん人から任される人生じゃなくなったから,生きがいも失せてきたように思います.

「夢は夜開く」という曲は藤圭子のオリジナルだと思っていましたが、園まりの方が先に歌っていたとは知りませんでした。正確に言うと聞いているはずですが、完全に忘れていました。

園まりは可愛いので好きでしたが、藤圭子の「夢は夜開く」の歌が強烈だったので、上書きされたのかもしれません。3年後の昭和44年3月に復帰前の沖縄に行った時、国際大通りで園まりとマネージャーらしき男性の二人連れにすれ違った事がありますが、オーラを放っていたので直ぐ本人と分かりました。

当時の沖縄はアメリカの管理下にあったので、渡航する為にはアメリカの高等弁務官の入国許可証が必要でした。通貨も$で、レギュラーの瓶のコカ・コーラが10セント500mlのホームサイズが15セントでした。

ベトナム戦争の最中の嘉手納基地にはB52が何機も駐機していて、巨大な垂直尾翼がサメの背びれを思わせて黒い機体と相まって不気味でしたね。

昭和は自分の人生で不安と野心が同居していた時代ですから、映像を見るとノスタルジーを感じます。

昭和のほぼ最後に生まれた私は全く知らない時代。

動画を見て『三丁目の夕日』の時代に近いのかな?って思ったら、三作目が1964年なのでだいたい同じぐらいでしたね。

男が強かった社会。お茶碗も、おそらく第二子である長男が、第一子である長女よりも先に配られていましたね。これはきっと、たまたまではないはず。犬が半分室内にいたのも(特殊なのかもしれませんが)驚きました。

この時代を生きたわけではないのでわからないのですが、今よりも人生の幸福度は高かったかもしれませんね。先には明るいものしかないというように見えます。実際に、そうだったのでしょう。

とてもおもしろい動画でした。いい動画を紹介くださり、感謝です。

私も「 ”圭子の”夢は夜開く」という曲名が不思議だったのですが、調べてみるとこの曲は違う歌詞で沢山の歌手が競作していて、園まりさんはその先駆けだったのですね。謎が解けました。

ビートルズはそれとは気づかぬうちから商店街やデパートのBGMですでに聴いていて、後日「あの曲もこの曲もビートルズだったのかぁ!」と驚いたものです。そういう意味でリアルタイムで聴いていたと言える(←ちょっと無理がある)かな。

昭和41年といえば忘れちゃならないウルトラマンシリーズのテレビ放送が始まった年です。白黒テレビで見ておりました。最終話でウルトラマンがゼットンに倒されたのは物凄い衝撃で鮮明に覚えております。この回に登場するゾフィーがかっこいいんですよね。

平成の初め、ポットン便所の古い一軒家に引っ越した時に生活環境が一気に昭和40年代に遡ったことがありましたが、昔に戻っただけで全然平気だったので多分今でも大丈夫でしょう。生まれた時からエアコンや洗浄便座があるお若い方々にはキツいかもしれませんね。

インターネットもスマホもなかったけど、なければないでどってことない。

好きな子には手紙を書いたな。

母ちゃんは朝、包丁をトントンさせてたな。

味噌汁はおいしかった。

昭和がたまらなく懐かしいよ。

戻りたいよ。