大災害の一撃は、人間には為す術がない。突如として災害が襲いかかると、人間は生きるか死ぬかを運に任せるしかなくなる。最初の段階は、まさに運が作用する。自分が助かって隣の人が死ぬこともあれば、その逆もある。運良く生き残っても、問題は解決したわけではない……(鈴木傾城)

プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)

作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019メディア『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)

もはや自然の驚異に対処できない

熱中症で東京都だけでも連日、数十人もの人々が救急搬送されている。2024年7月5日は134人が危険な状態になって救急搬送された。

熱中症は軽度から重度まで、さまざまな形であらわれる。軽度の場合、筋肉のけいれんや軽いめまいが主な症状だが、重度になると意識喪失や昏睡、さらには死に至ることもある。

困窮した高齢者がエアコンをかけないで暑さを我慢して、室内で熱中症になって手遅れになって死亡する事件も起きている。

地球環境は誰もが体感できるほど悪化している。日本でも夏になると40度を超えるような災害級の暑さが珍しくなくなっている上に、想像を絶するような激しいゲリラ雨が突如として襲いかかってきたりする。

そして、台風も巨大化・凶悪化している。

台風は海面の温度が高ければ高いほど巨大化するのだが、これから襲いかかる台風は今までに例のないものである。それは、すなわち災害級の暑さで海面もまた普通でないほど温められたということを意味している。

こうした現象は日本だけではない。ここ最近、毎年のように世界各国で巨大なハリケーン・地震・寒波・噴火・山火事が続いているのだ。異常気象がもたらす自然災害は大規模化して、それに伴って各国で被害が甚大となり経済的損失も深刻だ。

アメリカでもカナダでも毎年のように巨大かつ広大な山火事が発生しているし、消火が間に合わずに消防隊員らは疲弊している。

中国でも毎年のように大規模な洪水が発生しており、もはや自然の驚異に対処できないほどになっている。世界各地で、もう10年以上も前からずっとこのような状況だ。

そのため、多くの人たちはすでに「巨大災害」には不感症のようになってしまった。天候不順から経済不況まで、人々の生活を破壊するような事態が起き続けているので、私たちはもう「世界とはそんなものだ」と達観してしまったのだ。

ブラックアジアでは有料会員を募集しています。よりディープな世界へお越し下さい。

「どこにいても」安全ではない

世界中で、異常気象が極端になっている。暑さと寒さの振幅(ボラティリティ)が激しくなり、それが熱波や寒波となって自然を破壊し、人々の営みを断絶させる。

自然災害による死者も、今後はどんどん増え続けるだろう。巻き込まれたら、一瞬で日常が吹き飛び、サバイバルの世界と化す。

巨大な自然災害のほとんどは、人間があれこれ考えてもどうしようもないほどの規模である。人間が小賢しく準備をしてもまったく無力であり、いったん巻き込まれたら、生き残れるかどうかは単なる「運」のようになる。

来るときには来る。そして、巻き込まれるときは突如として巻き込まれる。巨大災害は対処したら大丈夫なわけではない。どこにいても大丈夫なわけではない。私たちは、どこで暮らしていたとしても、想像もしていなかった大きな災害に巻き込まれる確率が高い。

よく、「大都市に暮らしていたら生き残りやすいのではないか?」と言う人がいる。しかし、それは今までたまたま日本の大都市で巨大災害が来ていないから起きている錯覚であり、いつまでもその幸運が続くとは限らない。

今後かならず起きると言われ、いったん起きれば数十万人が死ぬという南海トラフ大地震は、大都市圏を直撃するのだ。

大都市圏は農村地帯ではないので、超巨大災害で物流が止まったら一瞬にして食べ物が消える。飲み水もなくなる。電気が止まって復旧が遅れたら、タワーマンションなど誰も住めなくなってしまう。

大都市で起こる災害こそ、莫大な人命を奪うことになる。

自然災害が極端化し、あちこちで災害が止まらなくなっている今、「どこにいても」安全ではないということを私たちは再確認しておく必要がある。いつでも巻き込まれ、いつでも地獄に落ちてしまうのだ。

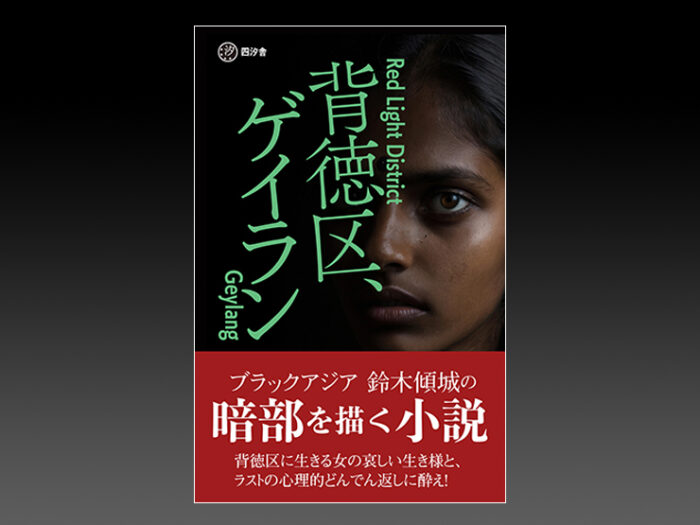

1999年のカンボジアの売春地帯では何があったのか。実話を元に組み立てた小説、電子書籍『スワイパー1999』はこちらから

生き残ったら、次は生き延びる必要がある

大災害の「一撃」は、人間には為す術がない。突如として一撃が襲いかかると、人間は生きるか死ぬかを「運」に任せるしかなくなる。最初の段階では、まさに「運」が作用する。自分が助かって、隣の人が死ぬこともあれば、その逆もある。

もし余裕があるのなら、安全なうちに安全な場所に移っておくというのは最大の防御である。通常、巨大な災害が発生したとき、最初から助からない人は「危険だ」と言われても何の準備もせず、まったく逃げようとしない人である。

なぜ逃げないのか。「今まで大丈夫だったから次も大丈夫だろう」「自分が死ぬなんてあり得ない」「最悪の事態は考えたくない」という心理状態になるからだ。あきらかに危険が迫っていても動かない。逃げない。そして死ぬ。

危機を極度に過小評価してしまう精神状態を「正常性バイアス」と呼ぶ。災害が巨大化している今、正常性バイアスにかかっている人間が最初に死んでいく。そして、たまたま運がなかった人が次に死んでいく。

しかし、運良く生き残っても、それで問題は解決したわけではない。救出はすぐに来るとは限らないからだ。運良く生き残ったら、今度は自らの力でサバイバルして「生き延びる」必要が出てくる。

だいたい、災害のまっただなかでは情報など得られない。電気も、ガスも、水道も、電話回線も、インターネットも、すべてが止まる。その、何もない中で状況を判断して動物の嗅覚で生き延びる必要がある。それを「サバイバル」と呼ぶ。

もちろん、サバイバルの状況の中でも「運」が重要な役割を果たしていて、いくら的確な判断をしていても死ぬこともあるし、いくらパニックに襲われていても助かる人は助かる。

しかし、サバイバルに入ってから救出されるまでの間が長くなればなるほど、その「長期間の生存闘争」で生き延びるためには「運」ではなく、むしろ「心の持ち方」に比重が移っていく。

インドの貧困層の女性たちを扱った『絶対貧困の光景 夢見ることを許されない女たち』の復刻版はこちらから

急激なる「ダーウィンの進化論」が始まる

極限状態の中で生き延びてきた人たちの多くの証言や伝記を読むと、常に出てくるのは、「心の持ち方」である。そこでは「自然淘汰」が極限的な形で現れる。極限の中では誰が生き残るのだろうか。

もちろん、極限を受け入れ、その激変した環境の中で適応できた人間が生き残る。

すなわち、巨大な災害・巨大な事故・巨大な極限状態で運良く生き残ったあとに必要なのは、その極限を受け入れて、心を入れ替えることなのだ。それができる人が生き残る。

災害が起きてから救出されるのは、すぐとは限らない。助けは何日待っても来ないかもしれない。場合によっては数ヶ月こないということもあり得る。その中で生き延びるには、どうすればいいのだろうか。

「生き残る決意をする」「絶対に希望を失わない」「自分を律する」という三つを持ち合わせて、変化してしまった環境に適応するしかない。

「変化した環境に適応する」というのは、奇しくもダーウィン進化論の「淘汰」さながらではないか。すなわち、自分の身を持って「変化した環境に適応する」を実践するしかなくなるのである。

極度の災害に見舞われてサバイバルを強いられる環境というのは、そこで急激なる「ダーウィン進化論」が始まるということなのである。

異常気象で人々の生活を破壊するような事態が全世界で起きている。そんな現状の中で、不意に巨大な災害が襲いかかって現代文明の生活が立ちゆかなくなった瞬間、私たちは長期に渡るサバイバルを強いられる。

災害というものは予測できないものだ。いつ、どこで、何がどのような形で襲いかかって来るのかわからない。災害は激甚化していく一方なので、日常は不意に途切れるのだという意識を常に持つ必要がある。

それは、かならずやってくる。

コメント