誰もが「金が欲しい」と思っている。金は必要だし、金は役に立つし、金がないと何もできない。だから、多くの人は「自分は金を愛しているはずだ」と思っている。しかし、本当の意味で金を愛している人は実はそれほどいないのではないかと私は秘かに思っている。(鈴木傾城)

プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)

作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019、2020年2連覇で『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)

資本主義は、金を借りたければ金が必要だという社会である

婚活市場では、女性はとにかく相手の男性の収入に着目する。年収300万円の男性と年収600万円の男性がいたら、圧倒的に年収600万円の男性の方が有利である。

「そんなのは当たり前だ」と100人中100人が思う。なぜ、それは当たり前なのだろうか。なぜなら現代は資本主義の世の中であり、金がないと明日の生活すらも危うくなるからだ。愛はあっても生活できないのであれば意味がない。

だから、何があっても最初に「金」なのだ。

資本主義の世界では、愛情の豊かさや信仰心の篤さはまったく評価されない。すべては資産額や収入額等でその人の価値や社会的地位が決まる。

資本主義の資本とは要するに金のことなので、金があるかないかで人間の価値が決まってしまう。「愛情が豊かな人は素晴らしい」とか言われるが、そんなものは建前に過ぎない。

現に私は愛情豊かな男性を数え切れないほど知っているが、彼らの優しさや愛情は資本主義社会の中でまるっきり評価されなかった。だから、彼らは経済的な苦境の中にあった。信仰心の篤い男性も多かったが、社会から踏みにじられていた。

一方で、血も涙もないような傲慢不遜な男は、金を持っているというだけでまわりがひれ伏すような扱いを受けていた。「世の中は金だ」という成金趣味の男が言いそうなセリフは一面の真実を表していたのである。

嘘だと思えば銀行に行って確認してみればいい。

いくら「私は金はないが誰よりも優しいのです。今、困っています。だからお金を貸して下さい」と言っても銀行員は鼻でせせら笑って1円も貸さない。

しかし傲慢不遜な男が、「1億円持っている。利子をつけて返すからさっさと金を貸せ」と言ったら、銀行員はひれ伏して金を貸す。銀行は傲慢不遜でも金を持っている人には金を貸すが、優しくても金を持っていない人には金を貸さないのである。金を借りたければ金が必要なのだ。

ブラックアジアでは有料会員を募集しています。よりディープな世界へお越し下さい。

多くの人は「自分は金を愛しているはずだ」と思っているが……

資本主義はかくも金で人を評価する。金に色はついていないので、金を持っている人間が明確に勝ち組と評価される。

どんなあくどいことをしても、どんなあこぎなことをしても、どんなずる賢いことをしても、とにかく貪欲に金を手に入れた人が尊敬されて崇拝されるのだ。

しかし、いくら「金こそすべて」の社会であっても、誰もが朝から晩まで金のことを考えているわけではない。人間の興味は多種多様であるのも事実だ。

「金を愛していますか?」と言われて「いいえ」と言える人は資本主義の中ではかなり少ないはずだ。誰もが「金が欲しい」と思っている。金は必要だし、金は役に立つし、金がないと何もできない。

だから、多くの人は「自分は金を愛しているはずだ」と思っている。

しかし、本当の意味で金を愛している人は実はそれほどいないのではないかと私は秘かに思っている。金はあるに越したことはないが、だからと言ってそれが金に対する愛なのかと言われたら疑問が残る。

そう言えば、「金なんか必要最小限だけあればいい。金のために働きたくない。東南アジアのどこかのビーチで海を見て、魚を釣って、それを炙って食って、マリファナでも吸って、のんびり暮らしたい」という男も私は知っている。

金儲けは快楽だという人もいるのだが、怠惰もまた快楽なのである。(ブラックアジア:何もしないでブラブラしているのは楽しいのか。もちろんだ)

資本主義であっても、「資本主義なんかどうでもいい」と思っている人は大勢いるのだ。金はなくても、酔っ払って仲間と馬鹿話でもして、歌って踊ってそこら辺で眠れればそれでいいと思っている人を誰でもひとりふたり思い浮かぶ。

つまり、資本主義の原点である「資本」を増やすことには、まったく関心のない人は多い。そういう人は、金が欲しいと思っていても、それは金を愛しているからではなく、金を手に入れて「他のものと交換したい」と思っているだけに過ぎない。

案外、私はこういう人に共感する。

1999年のカンボジアの売春地帯では何があったのか。実話を元に組み立てた小説、電子書籍『スワイパー1999』はこちらから

資本主義に向いているわけではない人の特徴とは?

金が入れば趣味の何かを買ってコレクションする人や趣味に注ぎ込む人は、金が欲しいと思っても金を愛しているわけではないはずだ。たとえ、どんなに金を稼いだとしても、本当は金が重要だとは思っていない。

金よりも、「金で買えるもの」の方を愛している。それは別に悪いことでも何でもない。それがその人の人生なのであり、誰もそれを批判することはできない。実のところ、多くの人はそんなタイプだ。

分かりやすく言えば、どんなに金のために粉骨砕身で働いているとしても、その人が必ずしも金を愛しているわけではない。

1. 金が増やせるから金が欲しい。

2. 使いたいものがあるから金が欲しい。

この2つは、まったく違う。「金を増やすために金が欲しい。金そのものが好きなのだ。金を稼ぐために人生のすべての時間を捧げたい」という人は、本当の意味で資本主義に向いた性格だ。

こういう人は朝から晩まで仕事のことを考えている。金儲けに没頭している。資産が増えることに喜びを感じて使うことはあまり考えない。使うとしても増える方向で使う。無駄金を使うことに大きな抵抗を持つ。

一方で「欲しいものを買うため」「浪費するため」「やりたいことをするため」に金が欲しいというのは、いくら金を稼いでいたり持っていたとしても、資本主義に向いているわけではない。結局は「使う」ことに視点があるからだ。

本当に金が好きな人は、金自体が欲しい。

そうでない人は、金で買えるものが欲しい。

よく事業家が、老いても悠々自適の生活に入らずに馬車馬の如く働いて稼いだ資産を使う間もなく死んでしまうことがある。

「もう大金を稼いだんだから、さっさと事業を辞めて好きなだけ旅行でも行って、女遊びでもして、人生楽しんで死ねば良かったのに」と普通の人は思ってしまう。それは金を愛している人の発想ではなく、金で買えるものを愛している人の発想である。

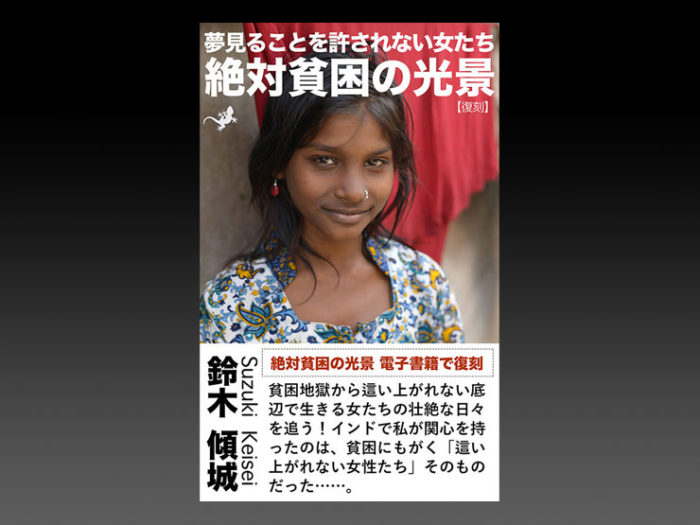

インドの貧困層の女性たちを扱った『絶対貧困の光景 夢見ることを許されない女たち』の復刻版はこちらから

「金そのものが好きかどうか」も格差を生む原因のひとつ

本当に金が好きで金を増やすことに意義を感じている資本主義向きの人と、そうでない人は、まったく同じ給料をもらっていたとしても貯金や資産に差が出てくる。

最初は、同じ「持たざる人」だったとしても、金を増やすために金が欲しい人は増やすことばかりに邁進しているので使わない分だけ増えていく。それが長年に渡って継続すると、大きな差になっていく。

金のことばかり考えて金儲けに邁進している人は、そうでない人よりも確率的に金がどんどん増えるだろう。

しかし、それが分かっていたとしても、金に関心がない人はやはり好きなことも我慢して金を貯めようなどとは思わない。どんなに社会が「機会の平等」を用意したところで無駄だ。それで結果が平等になるわけではない。

「金そのものが好きかどうか」も格差を生む原因のひとつでもある。貧困問題が何をしても絶対に解決しないという理由の一因がここにある。

資本主義の原点である「資本」を前にして、それを貯めたい人と使いたい人では、人生の方向性が最初から違っているのだ。

1. 金が増やせるから金が欲しい。

2. 使いたいものがあるから金が欲しい。

問題は自分がどちらなのかということだ。この問いかけは非常に重要なものになる。なぜなら、それによって自分の人生が資本主義の中で天と地ほども変わってしまうからだ。

もし自分が資本主義向きではないと確信したのであれば、いっそのこと早いうちに割り切って、金のために人生を消耗するのはやめてしまった方がいいのではないか。それは、本当の意味で自分のやりたいことではないのだから。

「大金を稼いでも使わないで死ぬのは馬鹿だ」と思ってしまう人は、それほど金のことを愛しているというわけではない。私自身もそうだ。大金を稼ぐよりも、やりたいことをのんびりやって生きる方が楽しいと思う。

多くの人は「自分は金を愛しているはずだ」と思っているが、本当のところはどうなのだろうか……。

コメント

傾城さんの言葉をかりますが・・・

「銀行は傲慢不遜でも金を持っている人には金を貸すが、優しくても金を持っていない人には金を貸さないのである。金を借りたければ金が必要なのだ」という事は、ホントにその通りです

銀行は晴れの日に傘をかして、雨がふってきたら傘をとりあげると、ことわざがありますが、

ホントにその通りです

コロナ禍で失業し、住宅ローンが払えなくなるので、涙ながらに相談している人がいる横で、

コロナ対策融資(3年間無金利)のノルマがあるから、頼むから借りてくれと銀行員が客に

お願いしているのを見かけました

資本主義社会なので金は必要ですが、毎晩の楽しい家呑みができれば、とても幸せです

エビスビールとダルマウィスキーと氷があれば、毎日はとてもハッピーです(笑)

なぜか庶民ほど庶民的(合理的、現実的)に物事を考えず、

刹那的にお金を使って貧困化、下流化してしまってます。

なぜ投資(株式、ビットコイン)にお金を回さないのか不思議でしょうがないです。

議員や官僚があんたら下々の面倒なんか見る気ないだろう。

だいたいあんたらいつも

「議員が悪い。官僚が悪い。政府が悪い。」

と愚痴ってるだろう。

と言ってやりたくなります。

子供の頃は「お金に困っている人にお金持ちがお金を貸してあげるのは良いこと。困っていた人もお金が溜まって返せるようになったら必ず返す約束をするのは当然。でも、でもさ、利子ってなに?借りたお金の額だけ返せば良くない?利子なんて理不尽でしょ!」と思っていました。

「いくら阿漕な商売で儲けようともお天道様はお見通しで、最後には貧乏だけど善良な庶民が勝つ」みたいな物語が好きで読み耽っていた影響も強かったと思います。

小学校では「ヴェニスの商人」(なかなかの民族差別的な内容なんですが)の人形劇を見せられたりしていました。

私見ですが、ガッコのセンセの言うことをよく聞いたり、悶撫省が日狂組とグルになって推薦してくる「優良図書」を読んで読書感想文を書いちゃうようなマジメな子供ほど、資産形成に励むことを嫌悪するような教育がなされてきたような気が…

これが日本人の金融リテラシーの低さの要因の一つではないかと思っています。

で、私10年くらい前までは子供の頃の感覚のまま生きてました。大人の認識がないというか社会の脱落者なわけですが、そんな生ぬるい人間でも生きてこられたのは日本の社会が世界でも稀に見る超過保護なシステムだったからでしょう。今までは、ということであって、これからはそうはいかないでしょうね。

東南アジアの社会状況を実際に目にし、鈴木さんの数々の記事を読むことで認識は変わりました。見えていなかった光景を見えるようにしていただいたことに感謝しております。私もようやくオトナになれたってことでしょうか(いやなれてない)