ブラックアジアから生まれたコミカライズ作品『カリマンタン島のデズリー』、完成しました。Amazonなどから購入頂けます。

無垢で純真な彼女に惹かれる一方で「彼女に騙されるな」と助言してくる女もいて、主人公はデズリーの偽りない真の姿に迫ろうとして……。

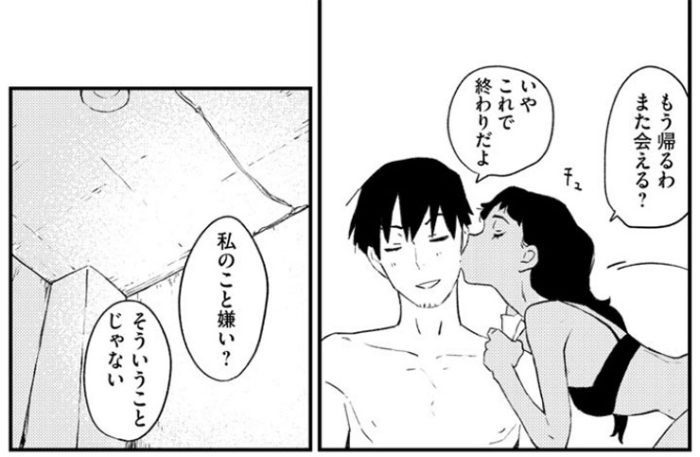

結局、デズリーが純真な女だったのか悪い女だったのか分からずに、ポンティアナからシンカワンに渡った主人公だったが、やがて戻って来て最後の夜をポンティアナで過ごす。

そこで、再び会ったのが売春地帯をうろつくプレマン(ゴロツキ)たちだった。彼らから意外な話を聞く……。

デズリーとはどんな女性だったのか。鈴木傾城の小説をマンガで読みたい方は、こちらをどうぞ。

カリマンタン島のデズリーについて

私の小説はすべて、私が出会った女性や私が見聞きしたことに当時の事件を重ね合わせて表現しているのですが、この作品『カリマンタン島のデズリー』もまたそうした流れを汲む小説のひとつです。

この物語は、シンガポールの売春地帯ゲイランから始まるのですが、私がシンガポールに滞在していたある時期、ひどいヘイズ(煙害)で外の景色がまったく見えないほど煙っていたことがありました。

この煙はアジア最大のジャングル地帯であるインドネシアのカリマンタン島(ボルネオ島)の森林伐採から出てきた凄まじいヘイズだったのですが、ちょうどインドネシア女性といる時にヘイズが発生していました。

この時の印象がプロローグとなりました。

現在の売春地帯としてのゲイランはすでに凋落していて、ストリート売春をするインドネシア女性もほとんど見かけなくなりつつあるようです。

物語の中で、ヘイズに辟易してインドネシア女性に当たり散らす老人が出てきますが、実はこのシーンは事実です。シンガポール人の中にはインドネシア人を見下す人も大勢いて、多文化共生の難しさはこうしたところにも感じました。

シンガポールと言えば多くの人種が密集して生活している国で、人種の分け隔てはないように見えますが、実際にはそういうわけではなく、「インドネシア人だから」「マレーシア人だから」「中国人だから」「インド人だから」とそれぞれが何らかの対立感情を持っている人もいるようです。

物語はこのヘイズ(煙害)の地であるカリマンタン島に関心を持った主人公が、カリマンタン島に入って行くことで本編が始まります。カリマンタン島も、実は多くの売春地帯が点在する地であったことは、よく知られておりました。

ただ、日本人がカリマンタン島に入って現地の売春地帯に潜り込んでいくというのはかなり珍しいことで、そういうこともあって主人公は現地の男たちからも非常に奇異な目で見られるわけです。

カリマンタン島にはハイエナ的な生き方をしている欧米のファランもほとんど入っておらず、したがってインターネットでもほとんど情報が出回っておらず、しかも日本人も訪れないので、この地はまさに「秘島の売春地帯」であったと言っても過言ではありません。

ただし、この地の売春地帯のことをよく知っていたのが、実は「台湾人」でした。台湾人については、巻が明らかになっていくにつれて、「なぜ」台湾人がここにいるのかが明らかにされるはずです。

小説でもマンガでも詳しく触れておりますが、インドネシアの売春地帯はタイのように開けっぴろげなゴーゴーバーやオープンバーは一切ありません。

イスラムの戒律が支配している国ですから、あまり派手な売春ビジネスをするわけにはいかず、だから多くの売春地帯は看板も出さず、シャッターも閉めて、開いているのかどうかも分からないような、そういう「探しにくい」ようになっています。

ジャカルタでも表側から見えないようなところに売春地帯があったり、リアウ諸島では山奥の僻地の村が売春地帯になっていたり、インドネシアの売春地帯はとにかく見つけにくいところに特徴があります。

この物語でもタクシーの運転手が常に出てきますが、それは彼らが情報源であり、足であるからです。

右の女性が、この小説のタイトルになっているデズリーです。彼女はカリマンタン島出身の女性ではないのですが、インドネシアでは先進国以上に「売春は一族の恥」なので、地元でビジネスをするよりも、遠方でビジネスをすることを好む女性の方が多いです。

デズリーもまたそうした女性のひとりであったと言えます。もちろん、彼女のモデルもいます。彼女は今考えても非常に優しく、柔らかい雰囲気を持った女性で、その底なしの優しさが非常に非常に印象が残って、それがこの物語の発想のスタートになりました。

多くのハイエナはそうなのですが、「売春ビジネスをしている女性たちの優しさ」というのは、実はとても恐ろしいのです。その優しさで男を懐柔して、そこから男を騙しにかかる女性は多いからです。

その優しさが演技で、女性に裏があった時、男はカモになります。だから、男は優しさに惹かれる一方で、「信じていいのだろうか?」という疑心暗鬼にとらわれていくようになります。

ここに出てきている女性はサンティという名の女性ですが、彼女はホテルの部屋から部屋までノックして客を捜すタイプの女性でした。その女性が、「デズリーみたいな優しい子を気に入ったとしても、信じちゃいけない」と、主人公に忠告します。

主人公自身も「裏があるかもしれないのだから注意しないといけない」という思いが心の片隅にあって、それをズバリと指摘されたわけで、主人公はますます「デズリーを信じていいのか、信じたら駄目なのか」が分からなくなってしまいます。

「デズリーは悪い女性ではないはず」と考えているのですが、冷静に考えたら、そんな優しい女性が荒廃した売春地帯にごろごろ居るわけでもないという現実的な感情も湧いてきたりして、心が定まらないわけです。

サンティという女性は、主人公のことを思って「信じたらいけない」というブレーキをかけているわけですが、それに反発する心が主人公にあるわけです。

実は、タクシーの運転手も「売春婦は金のことしか考えていないんだ。悪い女ばっかりだ」と持論を述べます。そして、主人公がそうした売春宿を巡り歩いてハイエナ的な人生を送っていることに激しい嫌悪と拒絶心を持ちます。

タクシーの運転手は、真っ当な価値観を持った男性の代表として出てきているのですが、売春する女たちに関わる男というのは、実のところ売春する女性たちよりも嫌われている存在なのです。

特に、インドネシアのような宗教的戒律が強い国は、そうした感情がとても強かったります。マンガでもそうした状況を表現してもらっております。

タクシーの運転手は、主人公の言動を嫌い、主人公にはっきりと「俺も仕事だから客を売春宿に連れて行く。でも、それが良いことだとは思っていない」と言い切ります。

客を運びながら、客を軽蔑せざるを得ない。きちんとした生き方をしている女性に見向きもしないで売春する女たちを追いかける。そういうハイエナ的人生がまったく理解できない「一般人」の疑問がここにあります。

このシーンは、主人公が現地の人間から軽蔑されながら、そこにいるということを表しています。

しかし、主人公は自分の生き方を譲りません。心理的な対立を隠し持ちながら、関わり合うわけです。

デズリーに深入りしたくない主人公は、別の売春宿で別の女性に関わることになるのですが、それがサリーという女性です。

このサリーは、マドゥラ族なのですが、彼女に実際に起きたマドゥラ人とダヤク族の凄まじい大虐殺を語ってもらっています。この事件は実際にカリマンタン島で起こった血も凍る事件です。

カリマンタン島はアジア最大のジャングル地帯(今は伐採が進んでどうなのか分かりませんが)なのですが、プランテーションを拓くために邪魔なジャングルを焼き払うのに企業が手先として使ったのがマドゥラ族でした。

冒頭でのシンガポールのヘイズ(煙害)は、まさにこのマドゥラ族の森林伐採が原因で起きていたわけです。

ダヤク族は森に住む「原住民」的な民族です。彼らにとってはジャングルは神聖な場所であり、居住地なのですが、この居住地をめちゃくちゃに焼き払って更地にしてしまうマドゥラ族には憎しみしか感じないわけです。

そうした鬱積がマドゥラ族の大虐殺へとつながっていきました。サリーはこの森を焼き払う側のマドゥラ族の女性でした。

そして、サリーは自分の家族が惨殺されるのを目撃し、いまや感情が壊れたまま生きているわけです。

* * *

『カリマンタン島のデズリー』、いかがでしょうか。

もし、興味が湧きましたら、小説『カリマンタン島のデズリー』でも、マンガ『アジア売春街の少女たち〜カリマンタン島のデズリー』でも、お好きな方を手に取って読んでみて下さい。

コメント

第9話まで読みました!

刻々と変わり内心が読みきれないデズリーの表情と、彼女の行動に翻弄され疑心暗鬼に陥っていく「鈴木青年」の心…

コミック版ならではの描写により、小説版とはまた違った味わいがあると思います。今後の展開が楽しみです。

oyr さん、購読ありがとうございます。

私は原作者ですが、やはり原作とマンガは違うので、どう描かれるのか本人も分かっておりません。(笑)

12話あたりで終わると思いますが、どうぞよろしくお願いします。