死にもの狂いの労働であっても、それが低賃金・悪条件の仕事であれば豊かさを約束せず、むしろ人間性を破壊してしまうときもある。どん底で生きていた女性たちがそうだったのだ。「一生懸命に働いたら豊かになれる」は限られた世界の話だった。(鈴木傾城)

プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)

作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019、2020年2連覇で『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)

豊かになりたいともがき苦しむ女たち

私が「労働の虚しさ」について思うようになったのは、タイの歓楽街パッポンで働く女性たちと出会ってからだった。

今もそうだと思うが、当時の歓楽街パッポンで働く女性は貧しい田舎から出てきて金がなく、クロントイ地区のスラムに住んでいる女性も大勢いたのだ。クロントイ地区からはパッポンに通いやすかったこともあったのだと思う。

パッポンのゴーゴーバーで、派手で明るくて弾けるような魅力を持ったある女性もそうだった。

「家に来ない?」といわれて彼女が暮らしているという場所に遊びにいったら、そこがクロントイ地区のスラムで強烈なドブのにおいが充満するバラック小屋のようなところだった。

「こんなところに住んでいたのか」と私は衝撃を受けたものだった。彼女の明るさやエネルギッシュな若々しさと、スラムの貧困が私の中ではどうしても結びつかなかった。だが、これが現実だったのだ。

当時の日本はバブル真っ盛りだった。日本人は贅沢するために働いていたように思う。私もそうだったが、誰もが株にうつつ抜かして濡れ手に粟で金を手に入れていた。もっと大金を持っている人間は、銀行から金を借りまくって不動産を買い、土地転がしをして大金を儲けて哄笑していた。

一方でタイの歓楽街で生きる彼女たちは、身体を張って必死で稼ぎ、稼いだ金を田舎の貧しい親兄弟に仕送りをし、本人たちは悪臭が漂うスラムに暮らして、少しでも豊かになりたいともがき苦しんでいた。

ブラックアジアでは有料会員を募集しています。よりディープな世界へお越し下さい。

これほどまで運命が違ってしまうのか……

「国が違っただけで、これほどまで運命が違ってしまうのか……」

その残酷さに私は何となく割り切れない思いをしたことを覚えている。もし、私がタイの農村に生まれていたら、自分の人生はどうなっていたのだろうかとも思った。私も間違いなく社会のどん底でもがいていただろう。

イサーンの農村で土と格闘しながら農作物を育てていたかもしれないし、バンコク南部にあった倉庫で荷物運びの仕事をしていたかもしれないし、スラータニの漁港の近くにある工場でツナ缶を作る工場に勤めていたかもしれない。

どの仕事に就いていても私は極貧だったはずだ。

当時、バンコクのヤワラート地区(中華街)の安宿では、多くの日本人が日がな一日何もしないでフラフラと生きていた。彼らは一見すると貧しい日本人に見えた。しかし、よくよく考えてみると貧しくなかった。

なぜなら、飛行機に乗って異国まで来て何か月も何もしないで生きていけるだけの金があったからである。金がなくなったらまた「金満国家」である自国日本に戻って適当にアルバイトでもしたら金が貯まる。これのどこが貧しいのか……。

そう考えると、必死で働いて身を削り、それでも豊かになれない女性たちの貧しさは筋金入りでもある。

ゴーゴーバーで彼女たちが明るく振る舞えば振る舞うほど、私はあのスラムの劣悪な環境を思い出してしまって、ほかの男たちのように能天気に女性にかかわることがだんだんできなくなってしまった。

「労働とは何だろう」と私はその頃から思うようになった。真夜中の女たちはどんなに派手で華やかであっても、「貧困」を引きずって生きていたし、それは労働では解消できなかった。

1999年のカンボジアの売春地帯では何があったのか。実話を元に組み立てた小説、電子書籍『スワイパー1999』はこちらから

彼女たちは永遠の貧困者だった

タイのパッポンが観光地化されるようになって、私はタイに居場所を失った。そこで、1990年代の終わりあたりからカンボジアに拠点を移すようになった。

カンボジアは1993年に内戦が終結したばかりだった。国民の大半は貧しく、タイのような歓楽街もなかった。そこにあったのは荒廃したバラック小屋を背景に、路上に女たちが立つストリートであり、広大な背徳区(レッドライト・エリア)であった。

私はそこに生きる女性たちと出会うことになるのだが、彼女たちの貧しさは、かつて私が1980年代に知り合ったタイの女性たちよりもさらにひどかった。

スラム地区トゥールコックにある70ストリートは土煙が舞う道の両側にバラック小屋が林立していて、そこがすべて置屋と化していた。顔面を白塗りにした女たちが、激しい勢いで通りすがる男たちに飛びかかり、小屋に連れ込む。そんな場所だった。

この荒廃した貧困の光景。このどん底の世界……。

女たちは必死で身体を売って生きている。それなのに、女たちはけっして豊かになることができない。彼女たちが手に入れられる金額はあまりにも安く、そこからさらに搾取されていた。彼女たちは永遠の貧困者でもある。

なぜもっと良い仕事に就かないのか。それは無理だからだ。そもそも、彼女たちは学校もいっていないので自分の名前が書けない。計算もまったくできない女性も多い。良い仕事につく以前に、その土台となる教育が欠落してしまっている。

学校にいけなかったのは、もちろん彼女たちのせいではない。貧困のせいだ。

こうした女たちとかかわるほど、私は資本主義の残酷さを思い知り、どんなに働いても、貧困から這い上がれない存在が社会にあることに恐怖した。本人が悪いのではない。運が悪かった。

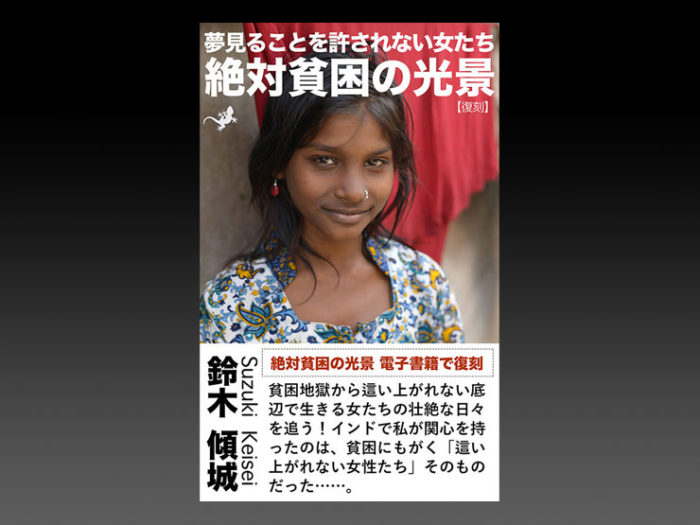

インドの貧困層の女性たちを扱った『絶対貧困の光景 夢見ることを許されない女たち』の復刻版はこちらから

労働はかならずしも実りをもたらさない

私は人生の早くから学んだことがある。それは「一生懸命に働いても、運が悪ければ豊かになることもできないし這い上がることもできない」ということだった。

それは親から教わった教育とも、日本の学校で教わった教育ともまったく違ったものだった。だが、私にとっては確信に近いものでもあった。実際に私の目の前で起きていることがそうだったからだ。

労働はかならずしも成功や豊かさを約束してくれない。国や時代や環境や職種が悪ければ、どれだけ一生懸命に働いても報われない。一生懸命に働けば働くほど身体を壊して、逆に貧困になることもありえる。

一方で、ぶらぶら遊んで暮らしている地主やら投資家や資産家は、保有する不動産や金融資産が資本主義の原理に則って膨らんでいくので、労働なんかしなくてもますます豊かになっていく。

そのように考えると、「労働」というのはいったい何なのかという気持ちにならざるを得ない。

誰も考えないようにしている事実がある。私が観察してきたところによると、現代の資本主義社会は、どうやら「働く人」は人間として捉えられていないという事実だった。

働く人たちは人間ではないのだ。人間でなければ何か。「人材」である。あるいは「労働力」である。樹木は人間に使える状態になると「木材」と化す。人間も資本主義で使える状態になると「人材」と化す。

働くとは人間性を自ら失う行為でもあるのだ。

べつに、私は労働を否定するわけではない。労働が個人を豊かにして社会を豊かにする例もあるのだから、私は多面的な社会の一面をいっているだけに過ぎない。私自身も怠惰よりも労働のほうが美徳だと思っているし、人々がそう思える社会のほうが健全だ。

だが、社会の底辺では、労働が実りをもたらさないケースも往々にしてあることを私はつぶさに見てきた。

死にもの狂いの労働であっても、身体が壊れるような強度の労働であっても、それが低賃金・悪条件の仕事であれば豊かさを約束せず、むしろ人間性を破壊してしまうときもある。どん底で生きていた女性たちがそうだったのだ。

「一生懸命に働いたら豊かになれる」は限られた世界の話であって、現実はそうでないこともある。だから「労働」というものを考えてしまうのだ。「労働って何だろうか」と、つくづく思ってしまう。

今でも彼女たちを思う。ずっと、彼女たちのことを考えている。大好きだった、あの女たちを……。

コメント

自分の名前が書けない、自国語の読み書きが出来ない、四則演算も出来ない……これでまともな仕事につけと言われても無理ですよ。

日本人でそういう人は殆どいませんけど、日本でも同じ条件下で、自力で仕事探して就職できるかって言われたら無理じゃないでしょうか?

工場のライン業務だってタイムカードは自分の名前を書くし、そもそも銀行で口座を作るのも役所手続きやハローワークを使うのも容易じゃないでしょう。履歴書だって書けないし。(最も、ライン業務なんて今後はAIに乗っ取られていく代表格のようなものですが……)

底辺にずっといる者達は変な所で頑固で投資して資産を膨らそうとしません。

いくら労働しても報われることなんか後期型資本主義社会ではほぼないよ。

と忠告してやっても無駄です。

しかし、ちゃんと労働して、自分がいかに小さいものか、世界を知って欲しいとおもいますね。子供には。