日本も相対的貧困の層が全世帯の16%を超えるようになっているのだが、日本経済が縮小していけば、相対的貧困の貧困のレベルがどんどん落ちていくのは避けられない。たとえば、生活保護制度や年金制度が、受給者の増加を嫌って大幅に額を減らされたら、どうなるのか……。(鈴木傾城)

プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)

作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019メディア『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)

日本の貧困者は絶対貧困から見ると27倍も豊か

私が東南アジアやインド圏で見てきたのは、「相対的貧困」ではない。もっと凄まじい「絶対貧困」だった。

絶対貧困とは、通常は1日1.25ドル未満で生活する人のことを指す。現在は107円台だが、分かりやすく1ドル100円として計算すると、1日125円、月3750円、年4万5000円あたりで暮らす人が絶対貧困の人たちである。

日本の相対的貧困は年122万円未満である。世界の絶対的貧困は年4万5000円未満である。その差は約27.11倍だ。

絶対貧困の人々から見ると、日本の相対的貧困の人たちの122万円というのは、「自分たちよりも約27倍以上も豊かだ」ということになる。

つまり、日本の相対的貧困というのは、私が東南アジアやインド圏のスラムで知り合った人たちに比べると、同じ「貧困」という言葉で括っても実情は完全に違う世界である。

絶対貧困に堕ちている人々は、誰がどう見ても壮絶な貧困であることが窺い知れるのだが、相対的貧困は意外にそうではない。貧困なのだがそれが見えない。

相対的貧困の家庭でも、車を持っていたり、スマートフォンを所持していたり、趣味に金を使ったり、ゲーム機を買ったり、マンガ本のシリーズを全巻集めたりすることができる。

生活は逼迫して一刻の猶予もないのだが、日本という国が豊かであって行政や福祉がそれなりに機能していたりするので、貧困が見えなくなる。

仔細に見ると確かに貧困の痕跡があるのだが、一見するとその世帯が貧困であることが部外者にはよく分からない。

ブラックアジアでは有料会員を募集しています。よりディープな世界へお越し下さい。

「売春地帯の方がバングラデシュよりいい」

相対的貧困と絶対貧困の「落差」について、私が今でもよく覚えている事柄がある。

2016年1月18日、参院予算委員会で共産党の議員が「日本は経済的な格差が広がっている」と指摘したことに対して、安倍晋三首相は「日本は貧困かといえば、決してそんなことはない。日本は世界の標準でみて、かなり裕福な国だ」と述べたことだ。

この認識の差は、「絶対的な貧困」と「相対的な貧困」の認識の差から生まれて来ていると言える。貧困というのは絶対貧困のことだと認識していると、彼らよりも約27倍以上も豊かな相対的貧困は貧困に見えない。

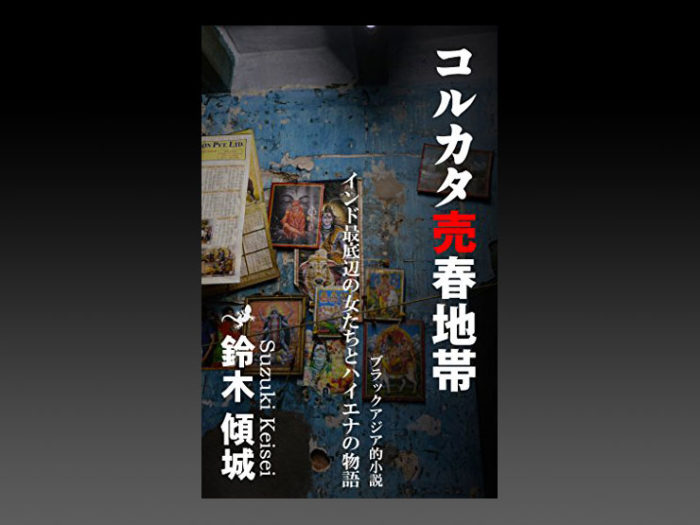

私が愛してきた東南アジアや南アジアのセックスワーカーたちは、その多くが貧困層だった。たとえば、私の小説『コルカタ売春地帯』は、悲惨で救いがたい物語の中に多くの売春ビジネスに堕ちた女性が出て来る。

実はこの女性たちのすべてにモデルがいる。私の小説は、私が現実に知り合った女性と、私が売春地帯で体験したことと、売春地帯で実際にあった事件を混ぜて構築している。

そのため、これらは小説の形は取っているが、その悲惨な現実は限りなく本物に近い。これを読んでもらえば、絶対貧困に堕ちたセックスワーカーがどんな風に売春地帯で生きているのか分かる。

この小説で私が惹かれた女性が出て来る。インド人なのに無言で、いつも悲しい目で売春宿の入口でじっと外を見ていた女性だ。今でも彼女のことはよく覚えている。

小説中では「ミーラ」という名前で彼女を出しているのだが、彼女のモデルになった女性は、インド・コルカタのムンシガンジという売春地帯に実在した。しかし、彼女は実はインド人ではなく、バングラデシュから流れてきた女性だった。

1999年のカンボジアの売春地帯では何があったのか。実話を元に組み立てた小説、電子書籍『スワイパー1999』はこちらから

相対的な貧困は、いつでも絶対的な貧困になり得る

コルカタの売春地帯にいた物静かな女性「ミーラ」。彼女はバングラデシュで農家をしていたのだが、「1日働いて30タカの収入にしかならなかった」と私に言った。

1タカは日本円で言うと約1.3円(当時)だ。ということは、30タカというのは約39円。1日働いて「39円」が彼女の収入だったのである。

先に私は絶対貧困とは1日約125円未満の層のことだと言ったが、彼女は、この絶対貧困の上限の125円の3分の1にも満たなかった。これほどの貧困を考えられるだろうか。日本では絶対にあり得ない。

しかし、インドやバングラデシュのような国では、ミーラのような境遇の女性はいくらでもいる。ミーラの貧困は特別ではない。

私たちは売春地帯に放り込まれた女性は「可哀想な女性だ」という認識がある。しかし、ミーラと共にバングラデシュからインドの売春地帯に渡ってきたある女性は、「売春地帯の方がバングラデシュよりいい」と幸せそうに言っていた。なぜなのか。

売春地帯では食べていけるからだ。

絶対貧困の世界とは、女性が身体を売って食べていけるようになると、それが「幸せ」と思う世界である。そんな世界から見つめると、日本の貧困層とこうした途上国の貧困層とは質が違うのは明らかに気付く。

同じ貧困でも、絶対的な貧困と相対的な貧困では質が違っている。しかし、この2つは互いに混じり合い、互いに親和性があることに気付かなければならない。

つまり、相対的貧困はいつでも「もっと追い詰められて絶対貧困と化す」ことも起こり得るということだ。

インドの貧困層の女性たちを扱った『絶対貧困の光景 夢見ることを許されない女たち』の復刻版はこちらから

相対的貧困のさらに下にまで転がり堕ちる社会

コロナによる混乱が長引けばどうなるだろう。相対的貧困の人たちは、より厳しい経済状況に落ちていく。日本ではさすがにまだ「絶対貧困の光景」は見られないかもしれない。しかし、途上国はこれから確実に絶対貧困の光景が増える。

途上国と言えば、アフリカやインド圏が多くを占めているのだが、皮肉なことにこれらの地域ではコロナだけでなく、共にバッタの大群に農作物を食い荒らされていて状況は危機的になってしまっている。

さらに資本主義が極限まで進んだアメリカでも、弱者の貧困は相当なものがある。アメリカではコロナ以前から黒人やヒスパニック層だけでなく、白人層の中からも相対的貧困を通り越して、絶対貧困に転がり堕ちる層が拡大していた。

アメリカは世界で最も裕福な国のはずだが、それでも国内で極貧層が生まれている。「裕福な国」だから極貧はないと思うのは間違いだ。

日本も相対的貧困の層が全世帯の16%を超えるようになっているのだが、コロナの混乱によって日本経済が縮小していけば、相対的貧困の貧困のレベルがどんどん落ちていくのは避けられない。

たとえば、現在の貧困層や無職者をかろうじて相対的貧困に踏みとどまらせている生活保護制度や年金制度が、受給者の増加を嫌って大幅に額を減らされたら、どうなるのか。

あるいは、生活保護や年金が受給できずに弾き飛ばされた人が増えていくと、どうなるのか。必然的に、相対的貧困のさらに下にまで転がり堕ちる社会が誕生する。

日本も戦後の高度成長期を迎える前は、絶対貧困さえも放置されていた国であることを思い出さなければならない。

別に日本が再びそうなるとは言っていないし、そんな社会が来るのを望んでいるわけでもない。しかし、経済力が衰えていくに従って貧困層の状況は悪化するのは事実だ。

相対的な貧困は、いつでも絶対的な貧困になり得る。社会が壊れると、いつでもそうなる。コロナショックは社会を破壊する可能性がある。今はとても気をつけて生きなければならない時代だ。

コメント

世界一の超高齢社会と少子化と相まって日本の年金制度の維持が困難になっています。

厚生年金はサラリーマンであれば逃れなれないし、自営業者であれば国民年金を不払いにするのはまずい選択です。最低の個人の年金保証を残しておかないと、生活保護制度の厳格運用化がされた場合危険です。最悪制度そのものが維持できなくなるかもしくは大きく変質するかもしれません。ですから国民年金は税金の補助があるので掛けておいた方が良いですね。

年金制度の将来ですが年金受給者が寿命の長期化と相まって増え続けている一方少子化が増々進むので、将来現行の年金給付の3割カット位を覚悟して人生設計をした方が間違いないですね。人間はいつまでも健康であることが理想ですが、50歳を過ぎると体があっちこっちガタが来ますから医療費もかさみます。

幸せな人生を送る為には若い内に投資と質素倹約の組み合わせで資産を増やして、自己防衛するしかありません。

法律を決めるのは大資本家かその使用人である議員か官僚なので

貧困層や庶民を救済するなんてありえないです。

そのためはやく資本家側に行かないといけないのに

まだ何も行動してない愚かな中高年が多いです。危険です。

これから10年以内に困窮した下流老人が路上で生活するか、のたれ死ぬのが

普通の風景になる世界がおとずれるでしょう。