私は東南アジアのスラムなどをフラフラしていた時期が長かったのだが、私自身はあまり子供たちと積極的に関わったり遊んだりするタイプではないので、自分から子供たちに声をかけるようなことはしない。

しかし私がそうであっても子供たちは違う。子供たちは「見知らぬ外国人」には興味津々だし、ましてひとりでフラフラしている外国人を見ると「新しいオモチャ」みたいな感覚で近づいてくる。

東南アジアの貧しいエリアにひとりでうろつく人間は滅多にいないので、スラムに入ると大抵は子供たちに囲まれることになる。それを親が心配そうに遠巻きに見つめて、恐る恐る何者かを確かめに来るような感じだ。

だいたい、どこの国でもそのようなパターンだが、面白いことに子供たちの人懐っこさは国によって違う。人懐っこさ全開なのは、やはりインドだ。インドに行くと必ず子供たちの集団にもみくちゃにされる。離れてくれない。スラム中の子供たちが、入れ替わり立ち替わり顔を見せにくる。

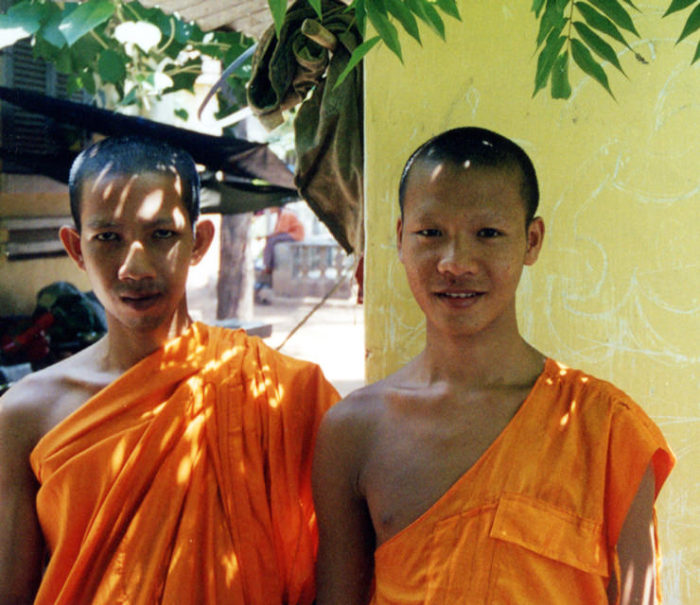

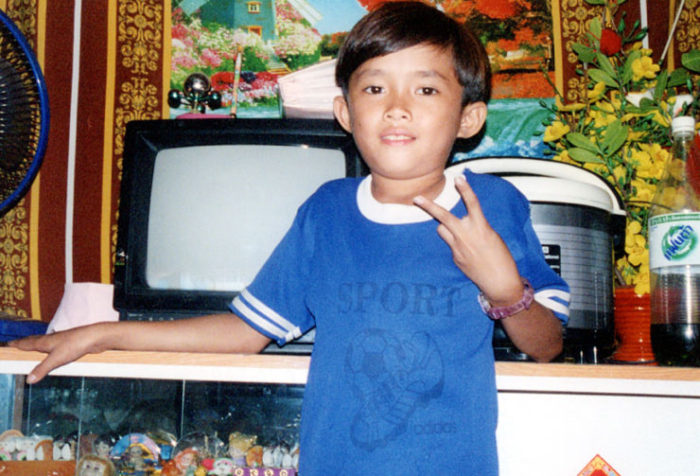

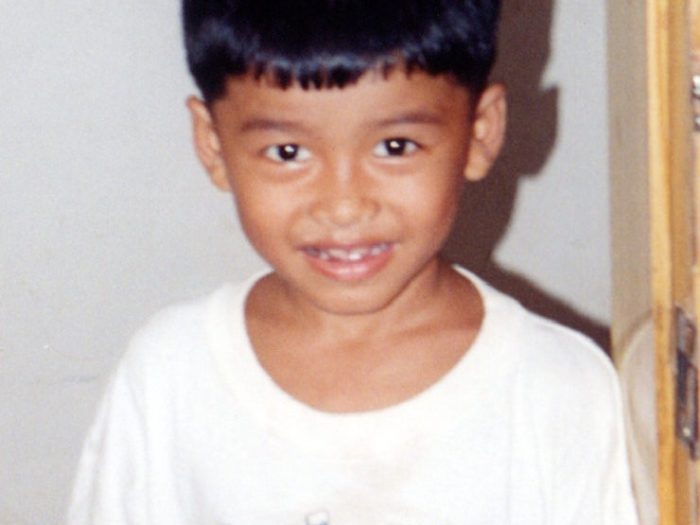

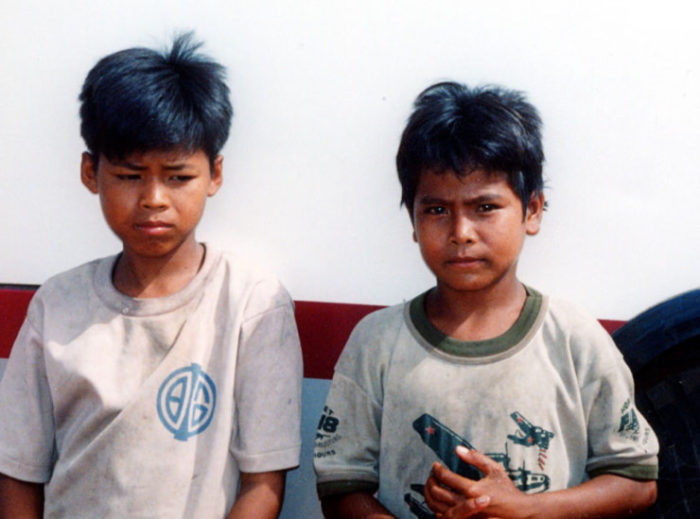

東南アジアではフィリピンの子供たちが飛びきり人懐っこいように見える。インドネシアの子供たちがその後に続く。意外にシャイなのはカンボジアの子供たちだろうか。タイの子供たちもそれほど付きまとってきたりしない。

そんなわけで、東南アジアで自分が撮った昔の写真などを見ると、子供たちがチラホラ写っていて懐かしく思ったりする。思い出せる子供もいれば、もうまったく思い出せない子供もいる。

古い写真も多い。この子たちはみんな大人になっている。無邪気だった彼らは、どんな大人になったのだろうと思ったりする。元気にやっているのだろうか……。

タイ・カンボジアの子供たち

インドネシア・フィリピンの子供たち

バングラデシュの子供たち

インドの子供たち

私の中ではいつまでも彼らが屈託のない笑みを浮かべている

ここに写っている写真の子供たちは、今はみんな10代の後半か20代になっていることだろう。今はもう子供の頃の写真の面影はまったくない子供たちもいるはずだ。

私が知り合ってきた子供たちはみんな貧しい環境の中で生きてきていた。しかし、どんな国のどんなスラムでも子供たちは大事に大事に育てられている。それは彼らの屈託のない笑みを見ても分かるはずだ。

そして、ふと思う。その笑みは今も健在だろうか……。

子供たちは物心がつくようになると、自分たちが社会で貧しい存在であることを、ある時にふと「気づく」ようになる。自分たちは社会の底辺に位置していて、自分の父や母が決して恵まれているわけではないことを知る。

そして、その「貧しさ」がやがて自分の人生の可能性を制限しているものであることを知ることにある。

子供たちが「貧しさ」によってうちひしがれるのは10代も半ばも過ぎた頃かもしれない。その頃になると子供たちから屈託のない笑みが消えて、現実の重さの分だけ彼らの性格に暗さが宿っていく。

「貧しさ」というのは社会的な環境でもある。人間は持って生まれた気質だけでなく、環境によって人格形成が形作られる。

ここに写っている屈託のない笑みの子供たちの仲には、貧しさを跳ね返して頑張っている子供たちもいるはずだ。

逆に貧しさの中で精神的に大きなダメージを受けて取り返しのつかない人生を歩んでいる子供たちもきっといるはずだ。

しかし、私は彼らの「今」を知るのがとても怖い。

私の中ではいつまでも彼らが屈託のない笑みを浮かべて、豊かに楽しく生きている子供たちとして存在している。

子供たちの笑みは永遠であって欲しい。

コメント

コロナのニュースばかりで暗い気持ちになりますが、

子供たちの眼差しの真っ直ぐさに

久しぶりに明るい気持ちになれました。

みんな、今も元気で不幸を感じない成長をしてくれてるといいな。

この写真を見て、思い出したことがありますので、

長くなりますが、書かして下さい。

自分が小学1年のころなので、60年も前のことですが、

住んでいた江戸川区には、スラムのようなものがありました。

クラスに貧しそうな身なりの女の子がいて、ただ、ひとみが

キラキラしていて、なぜだか仲良しになると、自分のうちにおいでおいでと

いうので、その頃の子供仲間の男女3~4人で行きました。

歩いていくと、遠くて自分達の行動範囲を大きく超えたあたりまで

連れて行かれたのですが、行って皆内心びっくり、今なら東南アジアに

あるスラムにそっくりと思うのでしょうが、その頃の自分たちには

ただただ声も出ず、こんな所があるんだという感じでした。子供ながらに

口に出して、それをいうのも皆はばかりました。結局、1時間ほどいて、

その子には、また今度ゆっくりおいでねと送られて出てきました。

一緒に帰った仲間の子たちも言葉少なに、それぞれの家に戻りました。

その後、その子は半年ほどで転校して行きました。今から思うと

不法占拠の土地だったのかと思います。当時の江戸川には、ボロアパートや

長屋も結構あり、貧乏人も多かったし、自分達もその範疇の家の子だった

ですが、明らかに違う異境のようなところの女の子がいたというのが

いつまでも記憶にのこっています。今回の写真で思い出しました。

可愛らしい子供の笑顔に癒されますねー

写真を撮ってあげるとお礼に石をくれたのも癒されます

近所の公園で姪を遊ばせるついでに、近所の幼稚園児も一緒に遊んであげました

別れ際に、天使の笑顔で大量のダンゴムシを渡されたときは、こちらがダンゴムシのように

丸くなって逃げたかったです

吸い込まれそうな瞳の子供達の笑顔に癒されました。

暗いニュースが続くこのご時世、本当に癒されました。

ネット掲載するにあたり、本来許可を得るため連絡を取りたかったことでしょう。だけど、それはもうかなわなき。今どうしているのかもわからない。幸せであって欲しいと思うと同時に、彼らの今を知るのが怖いという傾城さんのお気持ちが本当によくわかります。

もしかしたら、彼らがインターネットを使える環境にあり、もしかしたらプログラマーとかウェブデザイナーとかになっていて、自分の子供の頃の写真を思いがけず見つけて傾城さんと再会……なんていう奇跡を妄想してしまいます。

インド人と結婚した友人から聞いたのですが、インドはカースト制度に組み入れられていない新しい職業では誰でも就業や出世のチャンスがあるそうで、今はIT分野でたくさんのインド人が夢を叶えているそうです。

彼らが今幸せに暮らしているといいな。

子供の笑顔かわいいですね。癒されました。

と同時に傾城さんの洞察力も共感しました。

私も学生時代(1990年代)にインドで1か月半ぐらい貧乏旅行をしましたが

どこに行っても子供とバクシーシ(物乞い)に囲まれましたが、子供の思い出が

記憶に残っています。屈託のない笑顔でした。

あとよく、裸の子供を見ました。お風呂か川沿いで沐浴をしているためでしょうか。

笑顔と自我の芽生えと環境について、

自分は娘がいるのですが

12、13歳ぐらいから自我の芽生えのためか

どうしても屈託のない笑顔があまり見られなくなりました。

そしてその後、数年たち、ようやく笑顔が復活しつつあります。

たまに、昔の写真を見て、自分にこんな時代があったのかと思い出しているようです。